自己紹介

山本 純士(やまもと あつし)

ふつうのおじさんです

↓ 下へ

__________________

学生時代は自転車旅行をしていました。

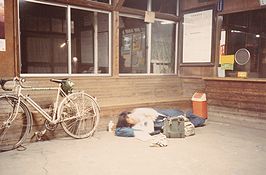

1982.8.29

(北海道 幸福駅)

サイクリング用の自転車に

テント、寝袋などを

積んで走るスタイルです。

海岸沿いの道、山道、町の中など、

47都道府県のいろんなところを、

登り坂、じゃり道、向い風、雨、

頻繁に発生するタイヤのパンク、

などいろいろありましたが、

週末や夏休み、春休みなどで、

バイト資金などを元手に

30回ぐらいツアーに出ました。

ひたすら自力で自転車をこぎますが、

以前と同じルートのところは

電車をうまく使いたいので、

駅で自転車を折りたたんで

1982.8.29

(北海道 幸福駅)

サイクリング用の自転車に

テント、寝袋などを

積んで走るスタイルです。

海岸沿いの道、山道、町の中など、

47都道府県のいろんなところを、

登り坂、じゃり道、向い風、雨、

頻繁に発生するタイヤのパンク、

などいろいろありましたが、

週末や夏休み、春休みなどで、

バイト資金などを元手に

30回ぐらいツアーに出ました。

ひたすら自力で自転車をこぎますが、

以前と同じルートのところは

電車をうまく使いたいので、

駅で自転車を折りたたんで

1983.9.17

(北海道 札幌駅)

袋に入れて電車に乗り、

降りた駅で組み立てて走り出す、

というパターンです。

本州から海を渡る場所へは、

北海道は青函連絡船、

四国は宇高連絡船、

沖縄は、東京の有明埠頭から、

いずれも船に自転車を乗せて渡り、

九州へは関門トンネルの脇にある、

有料の人道トンネルを

走って渡りました。

前に進むには自分の力が全てなので

けっこうキツイ世界ですが、

走ったあとに振り返ってみると

その達成感はなんともいえません。

これは電車や車で移動したのでは

味わえない感覚です。

(達成感というものは、

それに費やした時間や労力、

いわゆる”熱量”に

比例するものだと思ってます)

また、走るときの

つどつどの目標にしたかったので

当時の国鉄の駅に多数立ち寄り、

駅のスタンプを押していきました。

→ 駅のスタンプ

(例)青森駅 幸福駅

1983.9.17

(北海道 札幌駅)

袋に入れて電車に乗り、

降りた駅で組み立てて走り出す、

というパターンです。

本州から海を渡る場所へは、

北海道は青函連絡船、

四国は宇高連絡船、

沖縄は、東京の有明埠頭から、

いずれも船に自転車を乗せて渡り、

九州へは関門トンネルの脇にある、

有料の人道トンネルを

走って渡りました。

前に進むには自分の力が全てなので

けっこうキツイ世界ですが、

走ったあとに振り返ってみると

その達成感はなんともいえません。

これは電車や車で移動したのでは

味わえない感覚です。

(達成感というものは、

それに費やした時間や労力、

いわゆる”熱量”に

比例するものだと思ってます)

また、走るときの

つどつどの目標にしたかったので

当時の国鉄の駅に多数立ち寄り、

駅のスタンプを押していきました。

→ 駅のスタンプ

(例)青森駅 幸福駅

金沢駅 松山駅

金沢駅 松山駅

(ちなみに、当時は、花や植物には

全く関心ありませんでした)

__________________

以下、自転車旅行での印象深いことを

北から順に。

■青森県の竜飛(たっぴ)岬

(津軽半島の北端)

太宰治の小説「津軽」で

紹介された竜飛岬。

今別、三厩(みんまや)とすすみ、

海岸沿いの道がだんだん細くなり、

岬の先端のところで

本当に行き止まりとなる。

(ちなみに、当時は、花や植物には

全く関心ありませんでした)

__________________

以下、自転車旅行での印象深いことを

北から順に。

■青森県の竜飛(たっぴ)岬

(津軽半島の北端)

太宰治の小説「津軽」で

紹介された竜飛岬。

今別、三厩(みんまや)とすすみ、

海岸沿いの道がだんだん細くなり、

岬の先端のところで

本当に行き止まりとなる。

1981.7.29

竜飛岬から三厩方面を

振り返り見る

「ここから先には道がない」。

曇天、霧、一人旅という要素もあり、

このときの鋭敏な感覚は

今でもはっきりと覚えている。

■東北本線の須賀川駅で、初の野宿

東京を出発して東北地方を北上する、

自身として初めての野宿の旅。

(学生なのでお金はない。

かといって、野宿って

やるとなると勇気いるよね)。

福島県の郡山の少し手前の

「須賀川駅」で野宿をしようと決め、

駅員さんに、

「一晩、ベンチを使わせてください」

「火は絶対使いませんから」と頼み、

お許しを得てほっとしました。

(慣れない、初めてのことは

誰でも緊張します)。

白河のスーパーで買っといた、

冷えた弁当を食べて

寝袋にくるまったけど、

貨物列車がけっこう頻繁に通り、

そのたびに

「ガタガタガタガタ、ゴゴゴゴー」

のすごい音と振動が長時間続き、

なかなか寝付けませんでした。

(貨物列車は

一晩で10回以上通るんだよねぇ)

(1981.7.23)

でも、2日目、3日目と

野宿をしていくと、

人間「慣れる」もんで、

相当な騒音にも気にならずに

眠れるようになります。

(このときは、須賀川駅、仙台駅、

一関駅、盛岡駅、八戸駅、と

駅野宿を続け、6日目に

青森駅に到着しました)。

駅での野宿って、こんなかんじ

1981.7.29

竜飛岬から三厩方面を

振り返り見る

「ここから先には道がない」。

曇天、霧、一人旅という要素もあり、

このときの鋭敏な感覚は

今でもはっきりと覚えている。

■東北本線の須賀川駅で、初の野宿

東京を出発して東北地方を北上する、

自身として初めての野宿の旅。

(学生なのでお金はない。

かといって、野宿って

やるとなると勇気いるよね)。

福島県の郡山の少し手前の

「須賀川駅」で野宿をしようと決め、

駅員さんに、

「一晩、ベンチを使わせてください」

「火は絶対使いませんから」と頼み、

お許しを得てほっとしました。

(慣れない、初めてのことは

誰でも緊張します)。

白河のスーパーで買っといた、

冷えた弁当を食べて

寝袋にくるまったけど、

貨物列車がけっこう頻繁に通り、

そのたびに

「ガタガタガタガタ、ゴゴゴゴー」

のすごい音と振動が長時間続き、

なかなか寝付けませんでした。

(貨物列車は

一晩で10回以上通るんだよねぇ)

(1981.7.23)

でも、2日目、3日目と

野宿をしていくと、

人間「慣れる」もんで、

相当な騒音にも気にならずに

眠れるようになります。

(このときは、須賀川駅、仙台駅、

一関駅、盛岡駅、八戸駅、と

駅野宿を続け、6日目に

青森駅に到着しました)。

駅での野宿って、こんなかんじ

1982.10.21

(清水港線 三保駅)

■八戸駅の蚊取り線香

青森県の八戸駅の

駅構内のベンチで

寝袋にくるまって眠っていた。

(当時の八戸駅は、

新幹線ができるずいぶん前の、

平屋建ての、のどかな時代)

あれっ、なんかお線香みたいな煙が。

駅員さんが近くに

蚊取り線香を置いてくれていた。

えっ、野宿させてもらってるのに。

あのときはありがとうございました。

(1981.7.27)

■田んぼのホタル

岩手県の南端の

花泉町というところで

夏の夜、田んぼ脇の細い農道を

一関に向けて走っていた。

田んぼの方を見ると、

一面に黄色い筋が無数に

ループを描いている。

いうなれば

「田んぼの上空が、まっ黄色状態」。

そのときは、

なんだろう?としか思わなかったが、

(ホタルというものを

見たことがなかった)、

あとになってホタルだとわかった。

(1981.7.25)

■声援を受ける

磐梯吾妻スカイラインや、

箱根芦ノ湖の大観山への

登り道を走っているとき、

車の中から「がんばれー」

の声援を受けた。

走ってるほうとしては

けっこう、うれしいものです。

1982.10.21

(清水港線 三保駅)

■八戸駅の蚊取り線香

青森県の八戸駅の

駅構内のベンチで

寝袋にくるまって眠っていた。

(当時の八戸駅は、

新幹線ができるずいぶん前の、

平屋建ての、のどかな時代)

あれっ、なんかお線香みたいな煙が。

駅員さんが近くに

蚊取り線香を置いてくれていた。

えっ、野宿させてもらってるのに。

あのときはありがとうございました。

(1981.7.27)

■田んぼのホタル

岩手県の南端の

花泉町というところで

夏の夜、田んぼ脇の細い農道を

一関に向けて走っていた。

田んぼの方を見ると、

一面に黄色い筋が無数に

ループを描いている。

いうなれば

「田んぼの上空が、まっ黄色状態」。

そのときは、

なんだろう?としか思わなかったが、

(ホタルというものを

見たことがなかった)、

あとになってホタルだとわかった。

(1981.7.25)

■声援を受ける

磐梯吾妻スカイラインや、

箱根芦ノ湖の大観山への

登り道を走っているとき、

車の中から「がんばれー」

の声援を受けた。

走ってるほうとしては

けっこう、うれしいものです。

1983.9.23

(磐梯吾妻スカイライン)

■ベロベロのおっさん

伊豆の修善寺の近くの

無人の原木(ばらき)駅で

野宿していたとき、

ベロベロに酔っ払ったおっさんが、

飲み屋から出てきた勢いで

こちらに話しかけてきた。

「よぉ、若いの、どこから来た?

ほぉ、東京か。

おれは38歳だけど、若い頃、

自転車で浜松まで行ったことがある。

社会人になってからは

行きたくても行けなくなった。

社会の中に

オレ自身が組み込まれて

世間がそれを許さない、というかな。

日本一周が夢だったなぁ・・・。

おい、若いの、

自転車での長旅なんぞは

若いときしかできんぞ」

ベロベロなので

ときどき、何を言ってるのか

わからないこともあったが、

とてもいいお話だった。

今でもお元気でしょうか。

(1981.9.21)

1983.9.23

(磐梯吾妻スカイライン)

■ベロベロのおっさん

伊豆の修善寺の近くの

無人の原木(ばらき)駅で

野宿していたとき、

ベロベロに酔っ払ったおっさんが、

飲み屋から出てきた勢いで

こちらに話しかけてきた。

「よぉ、若いの、どこから来た?

ほぉ、東京か。

おれは38歳だけど、若い頃、

自転車で浜松まで行ったことがある。

社会人になってからは

行きたくても行けなくなった。

社会の中に

オレ自身が組み込まれて

世間がそれを許さない、というかな。

日本一周が夢だったなぁ・・・。

おい、若いの、

自転車での長旅なんぞは

若いときしかできんぞ」

ベロベロなので

ときどき、何を言ってるのか

わからないこともあったが、

とてもいいお話だった。

今でもお元気でしょうか。

(1981.9.21)

1981.9.21

(富士山4合目)

■石川県の親切な家

富山県の海岸沿いの氷見から、

夜中、石川県の七尾に向けて

荒山峠という細い山道を越えて

走っていたとき、下り坂で転倒。

(夜中に、電灯のない山の中の道を

走るのがそもそも無謀ですな。

だけど、

工事中の穴があいたままで、

柵がなかったんだよねぇ)。

懐中電灯で照らすと、

膝から出血。

うわ、やべぇ。

下り坂なんで、

だましだまし走り・・。

ふもとの町(石川県鹿島町二宮)に

たどり着き、

道路脇の水道を見つけて

足を洗っていたとき、

その家の方がこちらに気づいて

消毒して包帯を巻いてくれた。

あのときはありがとうございました。

(1981.8.28)

■旧駅名の「作見」駅

夜、石川県の南部を

福井県に向けて走行中、

自転車のライトの豆電球が切れた。

町の電気屋さんを見つけて

豆電球を買ったあと、

手元の紙地図をひろげ、

「この、作見(さくみ)という駅は

この近くですか?」

と聞いた。

「あっ、作見ね。

作見駅はここをまっすぐ行くと

すぐだよ」

と、なぜかとてもうれしそうに

教えてくれた。

で、その駅に着くと

「作見」という駅ではなく、

今風の大きな設備の

「加賀温泉駅」になっていた。

そうか。

以前の駅名の「作見」の名を

旅人が呼んでくれたのが

地元の人はうれしかったのだ、と。

(1981.8.30)

(ずいぶんあとで知ったのだが、

作見駅から加賀温泉駅に

駅名変更したのは1970年。

1981年当時、私は、

かなり古い地図を見て

かなり古い駅名を

告げていたことになる)

なんとまぁ

(2024年3月には

北陸新幹線が延伸して、

加賀温泉駅も停車駅になった。

あの「作見駅」に

新幹線が止まる・・。

まさに隔世の感あり、です)

■山陰の余部(あまるべ)鉄橋

(兵庫県北端の日本海沿岸)

鉄橋脇の高台にある、

無人の余部駅で野宿。

夜、遠くの方から列車の音が

近づいてくる。

鉄橋を渡りだす。

ガタッ ガタッ

ガタッ ガタッ

ゴォー ゴォー

過ぎ去ったあとも

ずっと遠くに行くまで、

響きが山間に、長く細くこだまする。

そして、そのあと、静寂。

1981.9.21

(富士山4合目)

■石川県の親切な家

富山県の海岸沿いの氷見から、

夜中、石川県の七尾に向けて

荒山峠という細い山道を越えて

走っていたとき、下り坂で転倒。

(夜中に、電灯のない山の中の道を

走るのがそもそも無謀ですな。

だけど、

工事中の穴があいたままで、

柵がなかったんだよねぇ)。

懐中電灯で照らすと、

膝から出血。

うわ、やべぇ。

下り坂なんで、

だましだまし走り・・。

ふもとの町(石川県鹿島町二宮)に

たどり着き、

道路脇の水道を見つけて

足を洗っていたとき、

その家の方がこちらに気づいて

消毒して包帯を巻いてくれた。

あのときはありがとうございました。

(1981.8.28)

■旧駅名の「作見」駅

夜、石川県の南部を

福井県に向けて走行中、

自転車のライトの豆電球が切れた。

町の電気屋さんを見つけて

豆電球を買ったあと、

手元の紙地図をひろげ、

「この、作見(さくみ)という駅は

この近くですか?」

と聞いた。

「あっ、作見ね。

作見駅はここをまっすぐ行くと

すぐだよ」

と、なぜかとてもうれしそうに

教えてくれた。

で、その駅に着くと

「作見」という駅ではなく、

今風の大きな設備の

「加賀温泉駅」になっていた。

そうか。

以前の駅名の「作見」の名を

旅人が呼んでくれたのが

地元の人はうれしかったのだ、と。

(1981.8.30)

(ずいぶんあとで知ったのだが、

作見駅から加賀温泉駅に

駅名変更したのは1970年。

1981年当時、私は、

かなり古い地図を見て

かなり古い駅名を

告げていたことになる)

なんとまぁ

(2024年3月には

北陸新幹線が延伸して、

加賀温泉駅も停車駅になった。

あの「作見駅」に

新幹線が止まる・・。

まさに隔世の感あり、です)

■山陰の余部(あまるべ)鉄橋

(兵庫県北端の日本海沿岸)

鉄橋脇の高台にある、

無人の余部駅で野宿。

夜、遠くの方から列車の音が

近づいてくる。

鉄橋を渡りだす。

ガタッ ガタッ

ガタッ ガタッ

ゴォー ゴォー

過ぎ去ったあとも

ずっと遠くに行くまで、

響きが山間に、長く細くこだまする。

そして、そのあと、静寂。

1982.7.28

(余部(あまるべ)鉄橋)

■高知大学の寮のレコード

1980年代当時は、

地方の大学の寮に

200円ぐらいで

素泊まりすることができたので、

いろんなところで

使わせてもらいました。

四国の高知大の寮には音楽室があり、

レコードを聴くこともできました。

テレビも見ない、

ラジオも聞かない、という

自転車旅行+野宿を

1ヶ月も続けてると、

久々に音楽を聴くと

「あぁ、いいねぇ」となります。

広い音楽室で、荒井由実の

「翳(かげ)りゆく部屋」の

レコードに針を落として

オープニングのパイプオルガンが

流れてきたときは

感慨ひとしおでした。

(1982.3.13)

1982.7.28

(余部(あまるべ)鉄橋)

■高知大学の寮のレコード

1980年代当時は、

地方の大学の寮に

200円ぐらいで

素泊まりすることができたので、

いろんなところで

使わせてもらいました。

四国の高知大の寮には音楽室があり、

レコードを聴くこともできました。

テレビも見ない、

ラジオも聞かない、という

自転車旅行+野宿を

1ヶ月も続けてると、

久々に音楽を聴くと

「あぁ、いいねぇ」となります。

広い音楽室で、荒井由実の

「翳(かげ)りゆく部屋」の

レコードに針を落として

オープニングのパイプオルガンが

流れてきたときは

感慨ひとしおでした。

(1982.3.13)

1982.3.13

(高知の安芸市の海岸)

■鹿児島県吹上(ふきあげ)町の

パン屋のおじさん。

パンを買ったら、

自転車旅行の私を激励してくれて、

「旅のあと、無事に家に帰ったら

ハガキくれ」と

10円玉10枚を手に握らせてくれた。

(その後、旅が終わったときに

ちゃんとハガキを出しました)

その節はありがとうございました。

(1982.3.3)

1982.3.13

(高知の安芸市の海岸)

■鹿児島県吹上(ふきあげ)町の

パン屋のおじさん。

パンを買ったら、

自転車旅行の私を激励してくれて、

「旅のあと、無事に家に帰ったら

ハガキくれ」と

10円玉10枚を手に握らせてくれた。

(その後、旅が終わったときに

ちゃんとハガキを出しました)

その節はありがとうございました。

(1982.3.3)

1982.3.4

(垂水市から仰ぎ見る桜島)

■「東京発 沖縄行き」のフェリー

1983年当時、草ぼうぼうの

空き地だらけの、東京の臨海地区。

(今のお台場あたり)。

その有明埠頭で、

自転車をフェリーに乗せ、

50時間(まるまる2日)、

どこにも寄港せずに航海して

那覇に到着。

ものすごく長い船旅だった。

2等船室(一番安い)。

ゴロゴロしてるか

ときどき甲板で海を見てるしか

ないんだよねぇ。

でも、それはそれで珍しい空間で

おもしろかったです。

ちなみに、スマホはおろか、

デジタル物というものが

全く存在しない、昭和時代でした。

(1983年2月)

1982.3.4

(垂水市から仰ぎ見る桜島)

■「東京発 沖縄行き」のフェリー

1983年当時、草ぼうぼうの

空き地だらけの、東京の臨海地区。

(今のお台場あたり)。

その有明埠頭で、

自転車をフェリーに乗せ、

50時間(まるまる2日)、

どこにも寄港せずに航海して

那覇に到着。

ものすごく長い船旅だった。

2等船室(一番安い)。

ゴロゴロしてるか

ときどき甲板で海を見てるしか

ないんだよねぇ。

でも、それはそれで珍しい空間で

おもしろかったです。

ちなみに、スマホはおろか、

デジタル物というものが

全く存在しない、昭和時代でした。

(1983年2月)

1983.3.3

(沖縄 守礼門)

__________________

<今の趣味> 花観察

1992年7月に

突然、植物に興味が湧き、

(サイト作成にいたるまで 参照)

今に至るまで続いています。

「植物は、

その存在自体が芸術品である」

と思っています。

なんとも不思議な

自然の造形の世界♪

植物の実地観察と、

サイトの編集作業で、

春夏秋冬それぞれの季節感に

浸ってます。

__________________

<自身の立ち位置>

「季節の花300」サイトで、

植物のさまざまな表情・動きと

そのときどきの季節感を、

「黒子」の立場で

世の中に発信し続ける。

<自身の心掛け>

「心の充足点レベルを

『低』の状態に保つ」

(= ちょっとしたことで

満足できるようにする)

__________________

以上、自己紹介に

おつきあいいただき

ありがとうございました。

__________________

自己紹介

サイト作成にいたるまで

主な更新履歴

カメラ等の使用機器

花・季節・漢字について

__________________

「季節の花 300」の表紙へ

↑ 上へ

__________________

Copyright(C) Since 1997

Atsushi Yamamoto.

All rights reserved.

1983.3.3

(沖縄 守礼門)

__________________

<今の趣味> 花観察

1992年7月に

突然、植物に興味が湧き、

(サイト作成にいたるまで 参照)

今に至るまで続いています。

「植物は、

その存在自体が芸術品である」

と思っています。

なんとも不思議な

自然の造形の世界♪

植物の実地観察と、

サイトの編集作業で、

春夏秋冬それぞれの季節感に

浸ってます。

__________________

<自身の立ち位置>

「季節の花300」サイトで、

植物のさまざまな表情・動きと

そのときどきの季節感を、

「黒子」の立場で

世の中に発信し続ける。

<自身の心掛け>

「心の充足点レベルを

『低』の状態に保つ」

(= ちょっとしたことで

満足できるようにする)

__________________

以上、自己紹介に

おつきあいいただき

ありがとうございました。

__________________

自己紹介

サイト作成にいたるまで

主な更新履歴

カメラ等の使用機器

花・季節・漢字について

__________________

「季節の花 300」の表紙へ

↑ 上へ

__________________

Copyright(C) Since 1997

Atsushi Yamamoto.

All rights reserved.

1982.8.29 (北海道 幸福駅) サイクリング用の自転車に テント、寝袋などを 積んで走るスタイルです。 海岸沿いの道、山道、町の中など、 47都道府県のいろんなところを、 登り坂、じゃり道、向い風、雨、 頻繁に発生するタイヤのパンク、 などいろいろありましたが、 週末や夏休み、春休みなどで、 バイト資金などを元手に 30回ぐらいツアーに出ました。 ひたすら自力で自転車をこぎますが、 以前と同じルートのところは 電車をうまく使いたいので、 駅で自転車を折りたたんで

1983.9.17 (北海道 札幌駅) 袋に入れて電車に乗り、 降りた駅で組み立てて走り出す、 というパターンです。 本州から海を渡る場所へは、 北海道は青函連絡船、 四国は宇高連絡船、 沖縄は、東京の有明埠頭から、 いずれも船に自転車を乗せて渡り、 九州へは関門トンネルの脇にある、 有料の人道トンネルを 走って渡りました。 前に進むには自分の力が全てなので けっこうキツイ世界ですが、 走ったあとに振り返ってみると その達成感はなんともいえません。 これは電車や車で移動したのでは 味わえない感覚です。 (達成感というものは、 それに費やした時間や労力、 いわゆる”熱量”に 比例するものだと思ってます) また、走るときの つどつどの目標にしたかったので 当時の国鉄の駅に多数立ち寄り、 駅のスタンプを押していきました。 → 駅のスタンプ (例)青森駅 幸福駅

金沢駅 松山駅

(ちなみに、当時は、花や植物には 全く関心ありませんでした) __________________ 以下、自転車旅行での印象深いことを 北から順に。 ■青森県の竜飛(たっぴ)岬 (津軽半島の北端) 太宰治の小説「津軽」で 紹介された竜飛岬。 今別、三厩(みんまや)とすすみ、 海岸沿いの道がだんだん細くなり、 岬の先端のところで 本当に行き止まりとなる。

1981.7.29 竜飛岬から三厩方面を 振り返り見る 「ここから先には道がない」。 曇天、霧、一人旅という要素もあり、 このときの鋭敏な感覚は 今でもはっきりと覚えている。 ■東北本線の須賀川駅で、初の野宿 東京を出発して東北地方を北上する、 自身として初めての野宿の旅。 (学生なのでお金はない。 かといって、野宿って やるとなると勇気いるよね)。 福島県の郡山の少し手前の 「須賀川駅」で野宿をしようと決め、 駅員さんに、 「一晩、ベンチを使わせてください」 「火は絶対使いませんから」と頼み、 お許しを得てほっとしました。 (慣れない、初めてのことは 誰でも緊張します)。 白河のスーパーで買っといた、 冷えた弁当を食べて 寝袋にくるまったけど、 貨物列車がけっこう頻繁に通り、 そのたびに 「ガタガタガタガタ、ゴゴゴゴー」 のすごい音と振動が長時間続き、 なかなか寝付けませんでした。 (貨物列車は 一晩で10回以上通るんだよねぇ) (1981.7.23) でも、2日目、3日目と 野宿をしていくと、 人間「慣れる」もんで、 相当な騒音にも気にならずに 眠れるようになります。 (このときは、須賀川駅、仙台駅、 一関駅、盛岡駅、八戸駅、と 駅野宿を続け、6日目に 青森駅に到着しました)。 駅での野宿って、こんなかんじ

1982.10.21 (清水港線 三保駅) ■八戸駅の蚊取り線香 青森県の八戸駅の 駅構内のベンチで 寝袋にくるまって眠っていた。 (当時の八戸駅は、 新幹線ができるずいぶん前の、 平屋建ての、のどかな時代) あれっ、なんかお線香みたいな煙が。 駅員さんが近くに 蚊取り線香を置いてくれていた。 えっ、野宿させてもらってるのに。 あのときはありがとうございました。 (1981.7.27) ■田んぼのホタル 岩手県の南端の 花泉町というところで 夏の夜、田んぼ脇の細い農道を 一関に向けて走っていた。 田んぼの方を見ると、 一面に黄色い筋が無数に ループを描いている。 いうなれば 「田んぼの上空が、まっ黄色状態」。 そのときは、 なんだろう?としか思わなかったが、 (ホタルというものを 見たことがなかった)、 あとになってホタルだとわかった。 (1981.7.25) ■声援を受ける 磐梯吾妻スカイラインや、 箱根芦ノ湖の大観山への 登り道を走っているとき、 車の中から「がんばれー」 の声援を受けた。 走ってるほうとしては けっこう、うれしいものです。

1983.9.23 (磐梯吾妻スカイライン) ■ベロベロのおっさん 伊豆の修善寺の近くの 無人の原木(ばらき)駅で 野宿していたとき、 ベロベロに酔っ払ったおっさんが、 飲み屋から出てきた勢いで こちらに話しかけてきた。 「よぉ、若いの、どこから来た? ほぉ、東京か。 おれは38歳だけど、若い頃、 自転車で浜松まで行ったことがある。 社会人になってからは 行きたくても行けなくなった。 社会の中に オレ自身が組み込まれて 世間がそれを許さない、というかな。 日本一周が夢だったなぁ・・・。 おい、若いの、 自転車での長旅なんぞは 若いときしかできんぞ」 ベロベロなので ときどき、何を言ってるのか わからないこともあったが、 とてもいいお話だった。 今でもお元気でしょうか。 (1981.9.21)

1981.9.21 (富士山4合目) ■石川県の親切な家 富山県の海岸沿いの氷見から、 夜中、石川県の七尾に向けて 荒山峠という細い山道を越えて 走っていたとき、下り坂で転倒。 (夜中に、電灯のない山の中の道を 走るのがそもそも無謀ですな。 だけど、 工事中の穴があいたままで、 柵がなかったんだよねぇ)。 懐中電灯で照らすと、 膝から出血。 うわ、やべぇ。 下り坂なんで、 だましだまし走り・・。 ふもとの町(石川県鹿島町二宮)に たどり着き、 道路脇の水道を見つけて 足を洗っていたとき、 その家の方がこちらに気づいて 消毒して包帯を巻いてくれた。 あのときはありがとうございました。 (1981.8.28) ■旧駅名の「作見」駅 夜、石川県の南部を 福井県に向けて走行中、 自転車のライトの豆電球が切れた。 町の電気屋さんを見つけて 豆電球を買ったあと、 手元の紙地図をひろげ、 「この、作見(さくみ)という駅は この近くですか?」 と聞いた。 「あっ、作見ね。 作見駅はここをまっすぐ行くと すぐだよ」 と、なぜかとてもうれしそうに 教えてくれた。 で、その駅に着くと 「作見」という駅ではなく、 今風の大きな設備の 「加賀温泉駅」になっていた。 そうか。 以前の駅名の「作見」の名を 旅人が呼んでくれたのが 地元の人はうれしかったのだ、と。 (1981.8.30) (ずいぶんあとで知ったのだが、 作見駅から加賀温泉駅に 駅名変更したのは1970年。 1981年当時、私は、 かなり古い地図を見て かなり古い駅名を 告げていたことになる) なんとまぁ (2024年3月には 北陸新幹線が延伸して、 加賀温泉駅も停車駅になった。 あの「作見駅」に 新幹線が止まる・・。 まさに隔世の感あり、です) ■山陰の余部(あまるべ)鉄橋 (兵庫県北端の日本海沿岸) 鉄橋脇の高台にある、 無人の余部駅で野宿。 夜、遠くの方から列車の音が 近づいてくる。 鉄橋を渡りだす。 ガタッ ガタッ ガタッ ガタッ ゴォー ゴォー 過ぎ去ったあとも ずっと遠くに行くまで、 響きが山間に、長く細くこだまする。 そして、そのあと、静寂。

1982.7.28 (余部(あまるべ)鉄橋) ■高知大学の寮のレコード 1980年代当時は、 地方の大学の寮に 200円ぐらいで 素泊まりすることができたので、 いろんなところで 使わせてもらいました。 四国の高知大の寮には音楽室があり、 レコードを聴くこともできました。 テレビも見ない、 ラジオも聞かない、という 自転車旅行+野宿を 1ヶ月も続けてると、 久々に音楽を聴くと 「あぁ、いいねぇ」となります。 広い音楽室で、荒井由実の 「翳(かげ)りゆく部屋」の レコードに針を落として オープニングのパイプオルガンが 流れてきたときは 感慨ひとしおでした。 (1982.3.13)

1982.3.13 (高知の安芸市の海岸) ■鹿児島県吹上(ふきあげ)町の パン屋のおじさん。 パンを買ったら、 自転車旅行の私を激励してくれて、 「旅のあと、無事に家に帰ったら ハガキくれ」と 10円玉10枚を手に握らせてくれた。 (その後、旅が終わったときに ちゃんとハガキを出しました) その節はありがとうございました。 (1982.3.3)

1982.3.4 (垂水市から仰ぎ見る桜島) ■「東京発 沖縄行き」のフェリー 1983年当時、草ぼうぼうの 空き地だらけの、東京の臨海地区。 (今のお台場あたり)。 その有明埠頭で、 自転車をフェリーに乗せ、 50時間(まるまる2日)、 どこにも寄港せずに航海して 那覇に到着。 ものすごく長い船旅だった。 2等船室(一番安い)。 ゴロゴロしてるか ときどき甲板で海を見てるしか ないんだよねぇ。 でも、それはそれで珍しい空間で おもしろかったです。 ちなみに、スマホはおろか、 デジタル物というものが 全く存在しない、昭和時代でした。 (1983年2月)

1983.3.3 (沖縄 守礼門) __________________ <今の趣味> 花観察 1992年7月に 突然、植物に興味が湧き、 (サイト作成にいたるまで 参照) 今に至るまで続いています。 「植物は、 その存在自体が芸術品である」 と思っています。 なんとも不思議な 自然の造形の世界♪ 植物の実地観察と、 サイトの編集作業で、 春夏秋冬それぞれの季節感に 浸ってます。 __________________ <自身の立ち位置> 「季節の花300」サイトで、 植物のさまざまな表情・動きと そのときどきの季節感を、 「黒子」の立場で 世の中に発信し続ける。 <自身の心掛け> 「心の充足点レベルを 『低』の状態に保つ」 (= ちょっとしたことで 満足できるようにする) __________________ 以上、自己紹介に おつきあいいただき ありがとうございました。 __________________ 自己紹介 サイト作成にいたるまで 主な更新履歴 カメラ等の使用機器 花・季節・漢字について __________________ 「季節の花 300」の表紙へ ↑ 上へ __________________ Copyright(C) Since 1997 Atsushi Yamamoto. All rights reserved.